小学生の頃から始めた太陽黒点観測。途中休んでいましたが、1986年から再開。ただ、よく言われる「太陽観測者は寸暇を惜しんで太陽を見る」ということではなく、無理をしてまで見ないということにしています。南向きの窓際に太陽専用望遠鏡を置いており、この位置で太陽を見ることができるのは9時から11時頃まで。晴れている日でも気がついたときにはもう「観測不能」になっていることもあります。2010年から始めた太陽撮影も毎回行っているわけではありません。すべてマイペースマイペースの太陽観測です。

最新の太陽写真 【最新の太陽白色光画像】

WINDOWS11アップデートでペイントのテキスト挿入がうまくできなくなってしまいました。

【最新の太陽Hα画像】

1963年北海道皆既日食から2017年アメリカ皆既日食までの写真です

日食写真へのリンク

私のお気に入り画像

ヘリコプター通過

(2016/9/4)

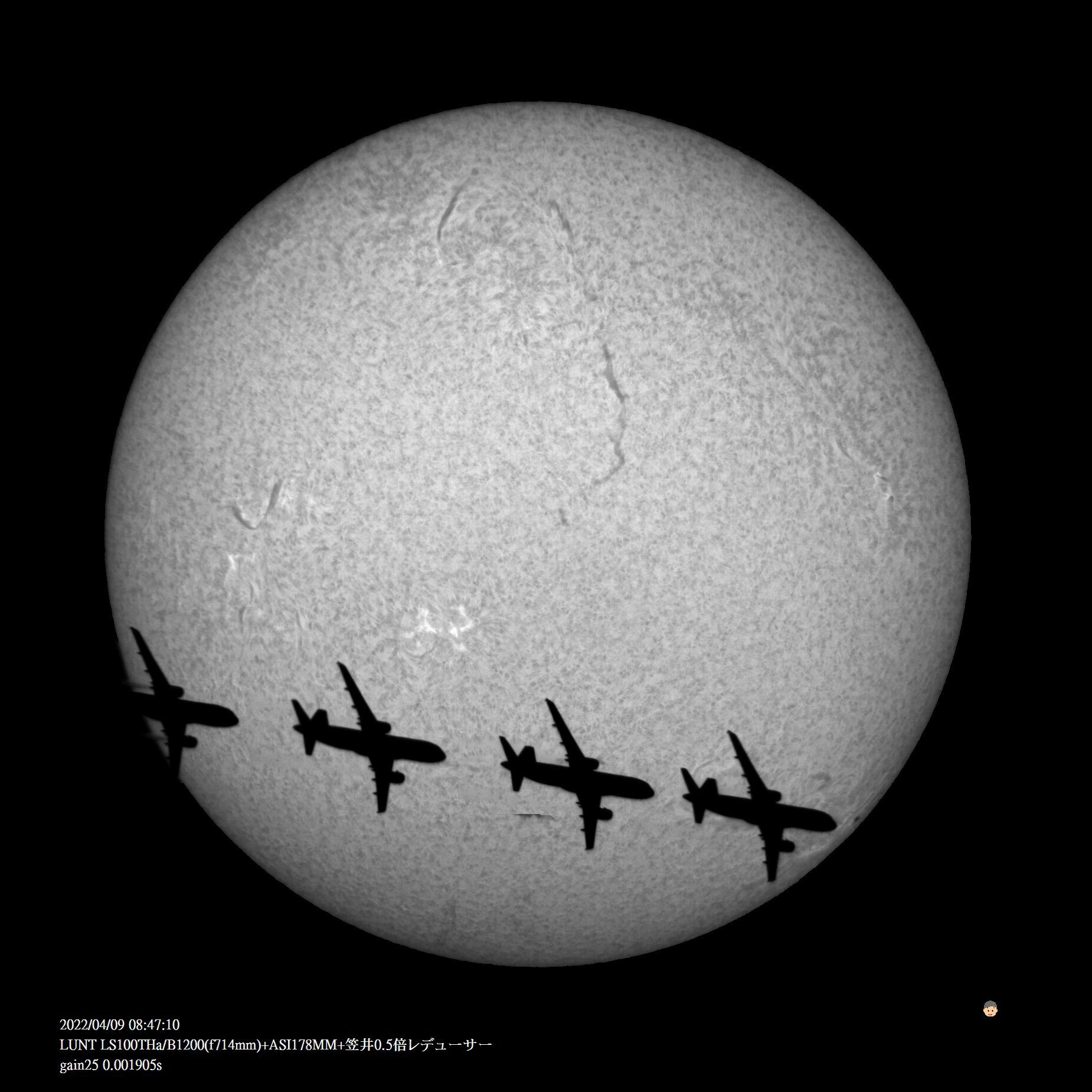

航空機通過1

(2022/4/9)

航空機通過2

(2023/3/12)

航空機通過3

(2023/11/25)

航空機通過4

(2024/01/02)

豪州日食

(2012/11/14)

米国日食

(2017/8/21)

CSS日面通過

(2023/4/1)

ISS月面通過

(2023/11/21)

ISS日面通過

(2023/12/29)

過去の太陽画像

2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年以前の太陽観測データおよび画像は削除しました

年平均相対数の推移

太陽観測や撮影は危険と隣り合わせです。

撮影機材

特別な装置が必要ですので、望遠鏡で太陽を絶対にのぞかないでください。

【太陽面白色光画像】

友柚工房さんのSun Image Process(ありがとうございます。重宝しています)を使用して太陽面に経緯度線をかき込み、黒点の位置がわかるようにしました。

←白色光画像撮影機材:

笠井トレーディングCAPRI-80ED(口径80mm f560mm)+ BAADER Astro Solar filter Canon EOSkiss X10i ISO100 1/640s モノクロ撮影

VIXEN GP赤道儀 自動追尾

2021年12月高槻市に転居しました。ベランダからは電線に邪魔されることなく太陽観測ができます。【太陽面Hα画像】

波長656.3nmの光だけを通すフィルターを装着した太陽望遠鏡では炎のように飛び出して見えるプロミネンスや彩層面の明るいプラージュ、黒いスジ状のダークフィラメントなどを見ることができます。

←Hα画像撮影機材:

LUNT LS100THa/B1200(f714mm)+笠井0.5倍レデューサー+ASI178MM

VIXEN GPD2赤道儀 自動追尾

LUNT LS100THa/B1200にモノクロのPCカメラZWO ASI178MMを取り付け300枚の動画を撮影、質のいいフレーム50%をスタックしています。